die Schulen

Der Grundstein für die Zusammenarbeit mit den Schulen und dem AK war das vor 25 Jahren erschienene Buch „Sie lebten mitten unter uns“.

1997 erarbeitete die Lehrerin Ursula Ester-Hartke mit Schülern der Geschichtswerkstatt der Hauptschule Rahden dieses Buch. Nach wie vor gilt es als ein überregional anerkanntes und wichtiges Dokument, auch für die Arbeit des Arbeitskreises.

Ursula Ester Hartke (1954-2016)

Es hat sich inzwischen eine gute Zusammenarbeit mit den Rahdener Schulen entwickelt:

| 2013 | 10.11.2013 | Hauptschule | Beteiligung Pogromgedenken |

|---|---|---|---|

| Realschule | Bau Synagogenmodell | ||

| 2014 | 10.11.2014 | Gymnasium | Anatevka /St.Johanniskirche Rahden |

| 2015 | 25.11.2015 | Gymnasium | musikal. Beitrag, Vorabend der Stolpersteinverlegung, Vortrag Demnig |

| 26.11.2015 | Hauptschule | Beteiligung: Gestaltung der Ausstellungstafeln für die Stolpersteinverlegung | |

| 2016 | 17.11.2016 | Realschule | Mitwirkung Stolpersteinverlegung (Texte Verlegestellen) |

| Gymnasium | szenische Lesung „Ein Bahnhof“, Stolpersteinverlegung | ||

| 2017 | 10.11.2017 | Gymnasium | Beteiligung Einweihung „Platz der Synagoge“ |

| 2019 | Sept.2019 | AK | Beteiligung am Projekttag Sekundarschule (Stadtrundgang, Friedhofsführung, Rechercheeinblicke |

| 10.11.2019 | Sekundarschule | Mitwirkung Pogromgedenken | |

| 2022 | 11.06.2022 | Gymnasium | Mitwirkung Stolpersteinverlegung |

| 13.06.2022 | AK | Beteiligung am Projekttag des Gymnasiums „Schule gegen Rassismus" | |

| 2023 | 02.06.2023 | AK | Beteiligung am Projekttag des Gymnasiums „Schule gegen Rassismus" |

| 2024 | 12.06.2024 | Gymnasium | Mitwirkung Stolpersteinverlegung |

| 14.06.2024 | AK | Beteiligung am Projekttag des Gymnasiums „Schule gegen Rassismus“ |

Pogrom-Gedenkveranstaltung 2023

mit engagierten Schülern des Gymnasiums

Gedenken an Verfolgung und Pogrom

Deutliche Worte gegen Antisemitismus, Rassismus und Krieg

Der Arbeitskreis Jüdisches Leben erinnert in jedem Jahr am 10. November an die Verfolgung jüdischer Bürger und die Pogromnacht. Claus-Dieter Brüning, Stadtheimatpfleger und Mitglied des Arbeitskreises, konnte um die 40 Interessierte an dem Tag zu dem Stadtrundgang »Auf den Spuren der jüdischen Mitbürger« begrüßen. Diese sehr interessante und auch emotionale Stadtführung erinnert an Menschen, die vom Rahdener Bahnhof über Bielefeld in Vernichtungslager deportiert wurden.

Heute erinnern Stolpersteine vor den Häusern an die Familien. Der Arbeitskreis wird noch einige Stolpersteine in Rahden verlegen.

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Rahden begleiteten den Stadtrundgang und legten an jedem Stolpersteinplatz in der Stadt eine Rose nieder und stellten eine Kerze auf.

An den Rundgang schloss sich um 18:00 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Platz der Synagoge mit Gedenkreden an.

Bürgermeister Dr. Bert Honsel fand deutliche Worte: „Nach diesen Greueltaten haben sich nach dem 2. Weltkrieg alle aufrechten Demokraten ganz klar dafür entschieden, dass so etwas nie wieder passieren darf. Mit dem 7. Oktober 2023 wurden in Israel wieder Menschen wegen ihres jüdischen Glaubens grausam ermordet. »Ein Pogrom in Echtzeit«“, zitierte Bert Honsel den Gesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach. „Gemeinsam müssen wir das »NIE WIEDER« auch wirklich umsetzen und auch hier in Deutschland gegen Antisemitismus und Rassismus einschreiten, auch wenn es, oder gerade wenn es im Bekanntenkreis geschieht.“ Auch der Staat müsse bei Antisemitismus hart durchgreifen und bestrafen. Dafür muss dringend in die Bildung investiert werden, das Antisemitismus in den Schulen und damit in den Köpfen der Kinder verstärkt bekämpft wird. »NIE WIEDER« bedeutet auch, das Völkerrecht und die Menschenwürde grundsätzlich zu achten.

Pfarrerin Gisela Kortenbruck erinnerte in ihrer Gedenkrede, was vor genau vor 85 Jahren in Rahden geschah: Die Bürger jüdischen Glaubens lebten in Rahden wie alle anderen auch. Sie gingen ihren Berufen nach, kümmerten sich um ihre Familien und engagierten sich im kulturellen und politischen Leben ihres Heimatorts. Doch spätestens mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde ihnen das verwehrt, sie wurden drangsaliert und verfolgt, erschlagen, erschossen oder vergast. In den Abendstunden des 10. November 1938 wurde die noch zu Beginn der NS-Zeit renovierte Synagoge in Rahden in Brand gesetzt. Unter den Augen zahlreicher Einwohner und der Feuerwehr brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder. Während des Pogroms wurden auch Wohnungen jüdischer Familien verwüstet und geplündert, ihre Bewohner misshandelt. Und wenn sie ihr Leben retten konnten, dann verloren sie zumindest ihre Heimat.

„Wir gedenken am 10. November diesen Menschen und sind erschüttert über die brutale und sinnlose Gewalt, der unglaublichen Menschenverachtung angesichts von Terror und Brutalität des Denkens und Handels.

Und nun die unsäglichen Terrorangriffe der Hamas auf das jüdische Volk in Israel mit vielen Toten. Die täglichen Nachrichten, die Bilder der Greueltaten hat niemand für möglich gehalten. Am Festtag des jüdischen Volkes waren die Menschen der Gewalt und Menschenverachtung ausgesetzt, die damit ein erneutes Pogrom erlebt haben. Dieser Angriff zieht nun weitere Tote, Krieg und Gewalt nach sich – im Gazastreifen und in Israel werden unschuldige Menschen bedroht und getötet. Ein Blutvergießen auf beiden Seiten, das fassungslos macht.

Leni Marie Herrmann, Lukas Gorka und Anna Verbarg legten unter anderen in der Langen Str. eine Rose nieder und entzündeten eine Kerze.

Wir gedenken derer, die damals und heute unter Unrecht und Gewalt litten und leiden, an die Mitbürger, die damals vertrieben und ermordet wurden und an die heutigen Taten. Der latent vorhandene Antisemitismus, der gerade aktueller denn je zu sein scheint, Parolen gegen Menschen jüdischen Glaubens und vor allem die Angst unserer jüdischen Mitbürger, sich hier bei uns nicht mehr sicher zu fühlen – spätestens jetzt sollten wir alle aus den Vorgängen vor 85 Jahren lernen. Stellung gegen Menschenverachtung und -Verfolgung zu beziehen, dass sollte nun unsere Position sein. Offener Rassismus ist leider in die Mitte der Gesellschaft gerutscht. Die Opfer von damals und heute werden bagatellisiert und für politische Stimmungsmache instrumentalisiert. Fremdenfeindlichkeit ist offensichtlich gesellschaftsfähig geworden.“

Pfarrerin Gisela Kortenbruck sieht es als Verpflichtung, angesichts dessen was war und was gerade geschieht, für Frieden, Demokratie und ein vielfältiges Miteinander einzustehen und sich dafür einzusetzen.

Lilly Schneider und Lukas Gorka, Schüler des Gymnasiums Rahden, verlasen die Namen ehemaliger jüdischer Mitbürger in Rahden:

Hermann Goldstein und seine Frau Martha, die Kinder Kurt, Rosa und Walter und Hermanns ledige Schwester Mathilde.

Rosa Vogel und ihre Söhne Hans und Werner Alfred Frank und seine Frau Sophie, ihre Kinder Elfriede, Siegfried, Luise, Käthe, Adele und Walter und auch Alfreds Vater Julius.

Richard Frank, seine Frau Else und die Söhne Günter, Hans und Rolf. Richards Onkel Bernhard und seine Frau Laura.

Moritz Ginsberg, seine Frau Johanna und die Kinder Iwan und Ilse. Sein Neffe Julius Ginsberg, mit seiner Frau Clara und den Kindern Werner, Helmut, Hannelore und Ruth sowie Claras Tante Fanni Horwitz.

Erwin Goldstein, seine Frau Alice und Sohn Horst Johanna Horwitz

Dagobert Haas, seine Frau Sophie, sein Neffe Richard Haas mit seiner Frau Irma und Tochter Liesel.

Louis Weidenbaum, sein Sohn Alfred mit Frau Lotte und Enkel Peter. Louis Tochter Martha mit ihrem Mann Julius Heine und Sohn Walter.

Hermann Frankenberg, seine Frau Else und Sohn Hans.

Hermann Vogel und seine Frau Mathilde.

Daniel Oppenheim, seine Frau Ida und Enkel Friedrich Jelin

Daniel Oppenheims Sohn Hugo, seine Frau Hertha und die Söhne Heinz-Werner und Gerd.

All diese Menschen lebten hier – sie waren Rahdener Bürger, arbeiteten hier, hatten hier Freunde – nicht nur Freunde jüdischen Glaubens. Sie gehörten zu dem Leben in unserer Stadt.

Ihre Heimat war bei uns, bis sie vertrieben wurden.

Welche Nöte, welches Leid mussten die Bürger jüdischen Glaubens in dieser Pogromnacht vor 85 Jahren ertragen?

Am Jüdischen Friedhof in Alt-Espelkamp steht auf der Gedenktafel für die Holocaust Opfer:

Jenen aber,

die Vergessen wollen,

sei gesagt:

Sie sind und bleiben

Teil unserer Geschichte

Und ein Teil von uns selbst.

Projekttag »Jüdisches Leben in Rahden« 2022

Die Schülervertretung des Gymnasiums erinnert mit ihrer Projektarbeit an die Judenverfolgung in Rahden

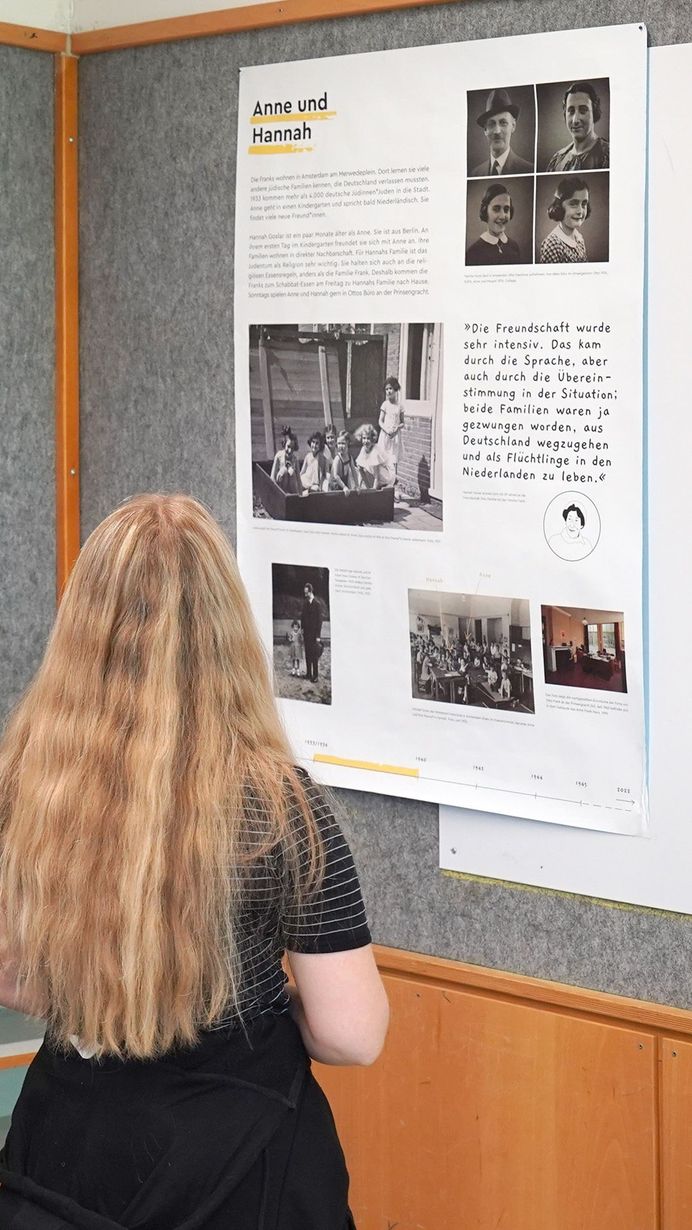

Was für eine starke Schülervertretung (SV) am Gymnsaium Rahden: Bjane Lehde, Bjarne Strunk, Elisabeth Henrich, Franziska Rasfeld, Jan Mittelstedt, Jordis Schmöckel, Marah Priesmeier, Mia Thrien, Nicolas Guennoc, Patricia Gabriel, Paula-Marie Müller und Rike Randermann haben zusammen mit den betreuenden Lehrerinnen Verena Schneider und Katja Steiger im Rahmen der »Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage« einen sehr informativen und interaktiven Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus erarbeitet. Von der Idee bis zum Projekttag am 13. Juni haben sie ungefähr ein halbes Jahr daran gearbeitet. „Natürlich meint jeder, ein Antirassist zu sein, aber das war uns nicht genug“, erzählen Bjane Lehde und Elisabeth Henrich von der SV im Gespräch. Die SV wollte aktiv an dem Thema »Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage« arbeiten. Dafür sammelten sie über 30 Ideen, was man in der Schule aktiv umsetzen könnte. Die jungen Leute entschieden sich für einen »Anne Frank Tag« in der Schule, der seit 2017 jährlich an ihrem Geburtstag (12.6.1929) bundesweit gegen Antisemitismus, Rassismus und für Demokratie an Schulen stattfindet. Die Rahdener Schülervertretung veranstaltete diesen Aktionstag einen Tag später, am 13. Juni 2022. Passend zum Geschichtsunterricht der neunten Klassen wurde mit Unterstützung des »Anne Frank Zentrums« aus Berlin eine Ausstellung über das Schicksal von Anne Frank aufgebaut. Das Thema des Anne Frank Tages 2022 lautete »Freundschaft«. Es wurden Freundschaften von Anne Frank in der Zeit des Nationalsozialismus vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt der Lernmaterialien lag auf der Beziehung von Anne Frank und Hannah Pick-Goslar. Außerdem wurde auf die Bedeutung von Freundschaft in der Gegenwart eingegangen. An einem Tisch gab es die Möglichkeit auf Kärtchen festzuhalten, was Freundschaft für einen selbst bedeutet. Die Jahrgangsstufe 9 schaute sich interessiert die großformatige Plakatausstellung und die Anne Frank Zeitung an. Für den lokalen Bezug nahmen die SV-Vertreter*innen zusätzlich Kontakt zum Arbeitskreis »Jüdisches Leben in Rahden« auf. „Wie unglaublich engagiert die Schülervertretung ist“, stellte Sigrid Lindemann fest. Und damit hat sie recht: Als ergänzende aktive Aktion hatte die SV über die »BiParcours«-App ein Quiz zu den Rahdener Stolpersteinen erstellt. Dafür haben sie an zwei langen Projekttagen im Ev. Gemeindehaus in Rahden ein Quiz für die Jahrgangsstufe 9 entwickelt. Die Schüler*innen der »9« konnten so mit dieser App auf ihren Handys die Rahdener Stolpersteine abgehen und dabei die Quizfragen beantworten. Anschließend ging es in die Aula. Dort wurden sie von der Schülervertretung, vom Schulleiter Matthias Haverkamp sowie von Monika Büntemeyer, Sigrid Lindemann und Edith Stöver, vom Arbeitskreis »Jüdisches Leben in Rahden“, begrüßt. Ein kleiner Film erläuterte die Geschichte zu den Stolpersteinen und dem Lebenswerk von Gunter Demnig, der bereits über 75.000 Stolpersteine europaweit zur Erinnerung jüdischer Mitbürger verlegt hat. Leider konnte Gunter Demnig an der Stolpersteinverlegung am 11. Juni in Rahden nicht teilnehmen.

Monika Büntemeyer erinnerte an den 93. Geburtstag von Anne Frank einen Tag zuvor und damit an das Thema Courage. In Rahden haben seit Jahrhunderten Juden gelebt. In Zeiten des Nationalsozialismus erfuhren sie hier Leid, Verfolgung und Deportation. Daran erinnert auch das Buch von Ursula Ester-Hartke und der Geschichtswerkstatt der Hauptschule Rahden im Jahr 1997 »Sie lebten mitten unter unsֿ«. Ein sehr gutes Buch zur Geschichte der jüdischen Mitbürger in Rahden und eine sehr couragierte Aktion von Frau Ester-Hartke. Wie in vielen Orten Deutschlands hat man auch in Rahden lange keine Courage gezeigt – man wollte lieber nicht über das Thema reden. Das sei heute zum Glück anders: Man redet heute darüber. „Wir wollen nicht anklagen, wir wollen nicht verschweigen – wir wollen erinnern“, erläutert Büntemeyer die Arbeit des Arbeitskreises. Erinnern an die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus, erinnern an Freundschaft und die Courage zu handeln gegen Antisemitismus und Rassismus.

Seit 2015 werden in Rahden Stolpersteine verlegt – insgesamt bis heute 46 Steine.

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Bildtitel

Untertitel hier einfügenButton

Gedenken an Synagogenbrand in Rahden

Am Montag, dem 10. November 2014, fand eine Gedenkveranstaltung zum 76. Jahrestag der Reichspogromnacht in der St. Johannis-Kirche Rahden statt.

Der Abend wurde von rund 35 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Rahden unter der Leitung von Renate Heeren sowie von Michael Streich aus dem Arbeitskreis „Jüdisches Leben in Rahden“ organisiert.

Die Schüler des Abijahrgangs sangen Lieder aus ihrem im Juni 2014 aufgeführten Musical „Anatevka“ u. a. „Jente, o Jente“, „Wunder, ein Wunder“ oder „Wenn ich einmal reich wär“. Zwischen den Liedern reflektierten sie das Erinnern und das Gedenken an das jüdische Leben in Rahden.

Pfarrer Udo Schulte beantwortet in seiner geistlichen Rede die Frage der Schülerinnen und Schüler „Darf man in der Kirche lachen und klatschen?“ mit einem deutlichen „Ja“, denn Humor ist eher selten. Doch auch deswegen, weil Lachen selbstverständlich ist. „Das jüdische Leben in Rahden textlich und musikalisch so darzustellen – das habt ihr wirklich super gemacht“, war Schulte begeistert.

Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung sprach Harry Rothe von der jüdischen Kultusgemeinde Herford: „Ich bin bewegt und gerührt, dass Gefühl von Gemeinschaft und Solidarität ist hier mit Händen zu greifen“. Die Menschen verdrängen gerne Böses während sie sich an Gutes lange noch erinnern. Das sei der Kern des Problems, das die Deutschen mit dem Datum des 9. November haben, der auch als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet wird. An diesem Tag wurde z. B. tragischerweise 1938 die Pogromnacht ausgerufen und im Jahr 1989 der Fall der Mauer bundesweit gefeiert. Die neue Generation feiert 25 Jahre nach dem Mauerfall unbefangener und unbeschwerter diesen Freudentag der Geschichte, während es kaum noch Zeitzeugen der Pogromnacht gibt und somit immer mehr der Erinnerung entrückt.

Das Gedenken an den 9. und 10. November 1938 ermahnt an das Schicksal jüdischer Deutscher, die verfolgt, geschlagen, beraubt oder willkürlich ermordet wurden. Der Nazistaat stellte seine kriminellen Handlungen demonstrativ mit Brandstiftung, Vandalismus, Demütigung der Juden und Zerstörung ihrer Gotteshäuser zur Schau. „Heute leben ca. 100.000 Juden friedlich in Deutschland – ein eindeutiger Beweis, dass die Juden hier angekommen sind, Vertrauen gefasst haben in die Festigkeit der demokratischen und rechtsstaatlichen Struktur der Bundesrepublik Deutschland“, schließt Harry Rothe seine Rede, „der 9. und 10. November sollte aber nicht zu einer Erinnerung der Vergangenheit gemacht werden, sondern auch eine Ermutigung für die Gegenwart und die Zukunft.“

Szenen aus Anatevka (Gymnasium Rahden) in der St. Johannis-Kirche

Rede von Harry Rothe, Jüdische Gemeinde Herford.