Familie Frank Kleinendorf 58

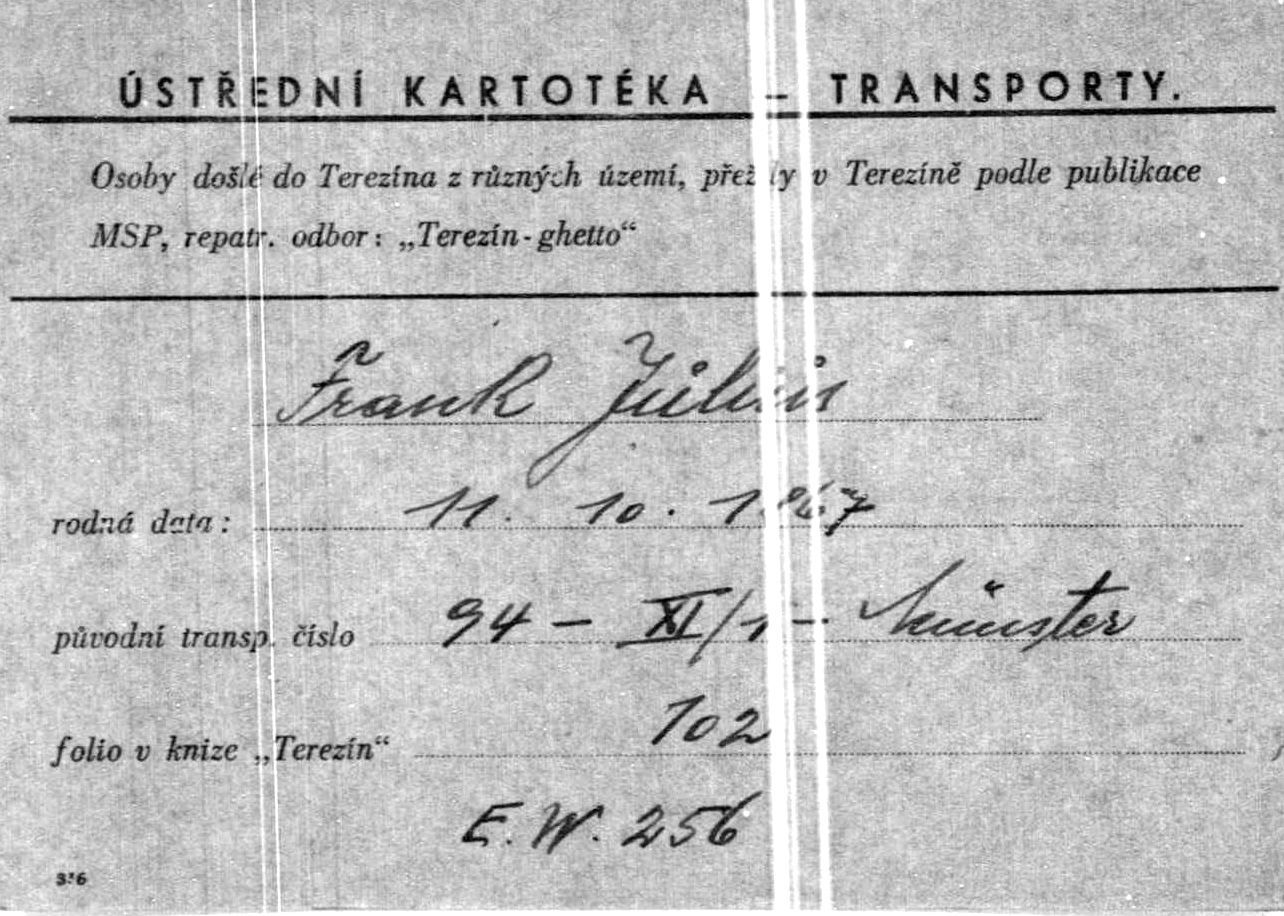

Julius Frank

(*11.10.1867) wurde als 8. Kind von Leffmann und Henriette Frank, geb. Oldenburg, in Rahden geboren. Im Juni 1896 heiratete er Rosa Jakobs (1861-1929) aus Sögel. Sie hatten sechs Kinder: Bernhardt (1897-1948), Paul, genannt Alfred (1899-1964), Richard (1899-1974), Erich (1901-1902), Henriette (1902-1959) und Rosette (1903-1931). Nach dem Tod seines Vaters übernahm Julius Frank 1897 dessen Viehhandelsgeschäft. 1925 übergab er den Betrieb an seinen Sohn Richard und arbeitete mit ihm zusammen.

Im Februar 1941 musste Julius Frank in das Rahdener „Judenhaus“ in der Marktstraße einziehen, da sein Haus in Kleinendorf zwangsverkauft worden war. Am 29. Juli 1942 wurde Julius Frank über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert. Im Rahmen der Freikaufaktion am 5. Februar 1945 (Schweizer Transport) durfte auch Julius Frank in die Schweiz ausreisen. Dort lebte er in verschiedenen Flüchtlingsheimen. Nur wenige Monate später starb Julius Frank am 5. September 1945 in einem Pflegeheim in Luzern.

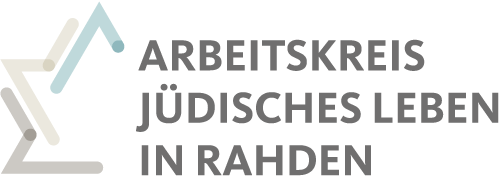

Rahdener Wochenblatt um 1900

Rahdener Wochenblatt um 1900

Rosa und Julius Frank um 1920

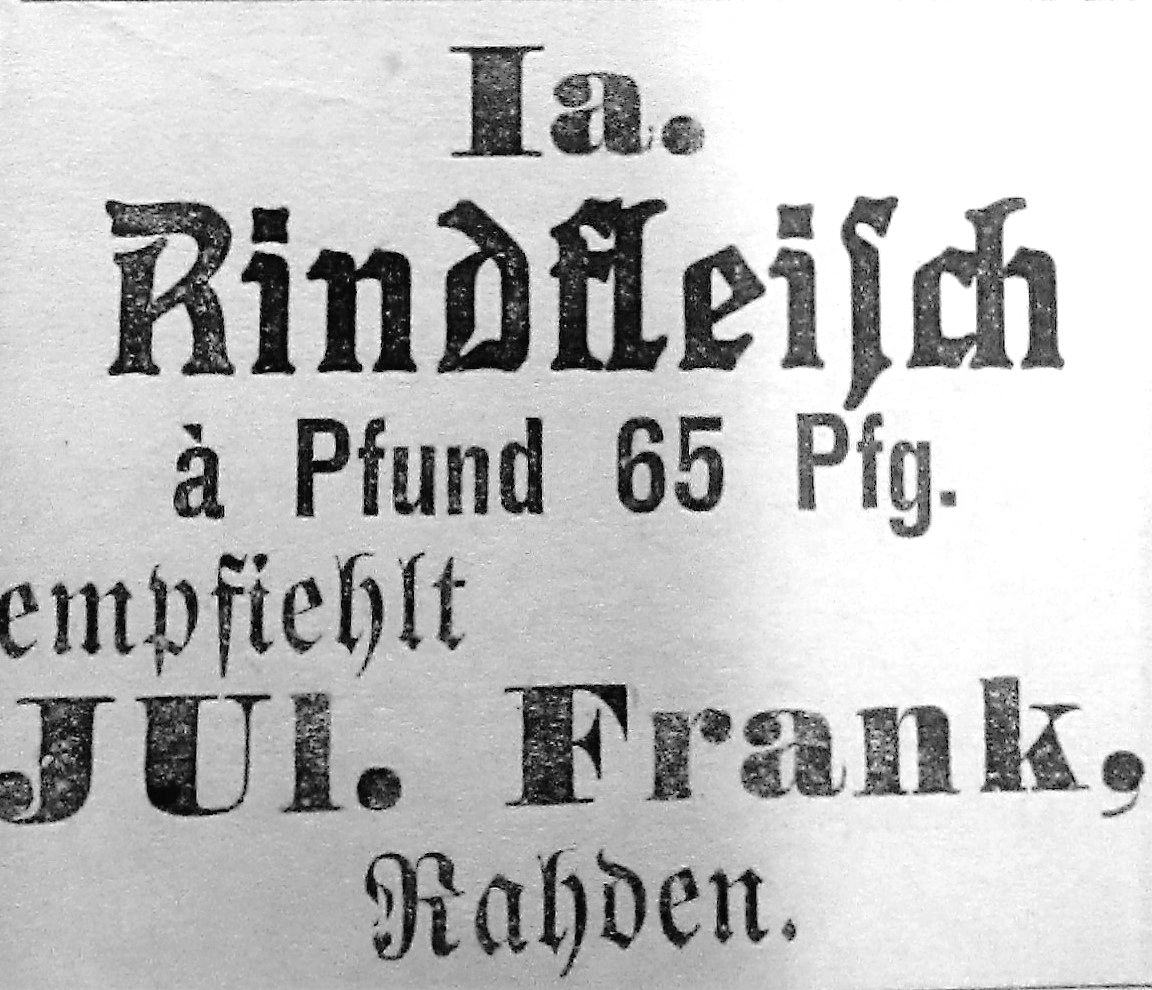

Julius Frank 1945 (Flüchtlingsausweis

aus Theresienstadt)

Transportkarte Theresienstadt

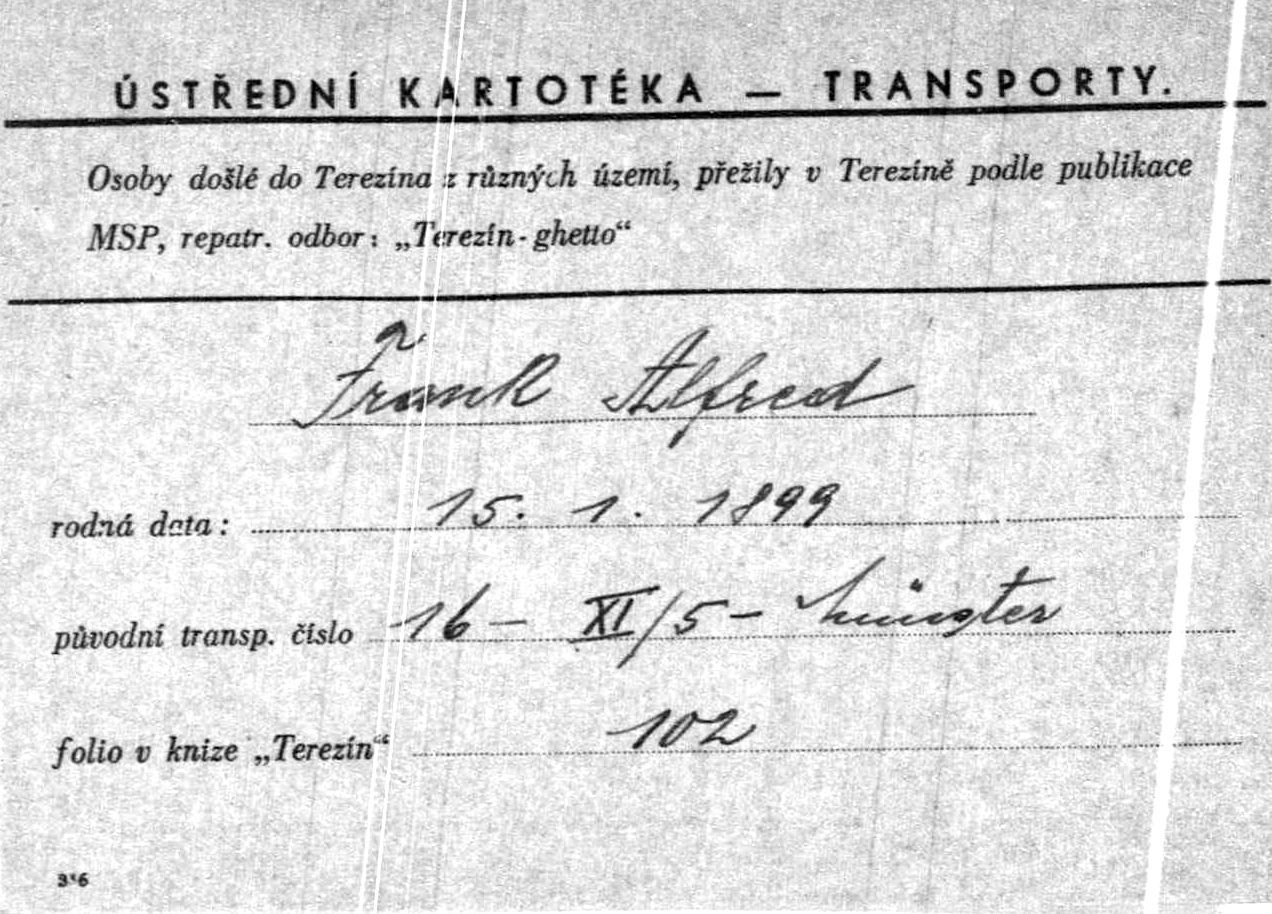

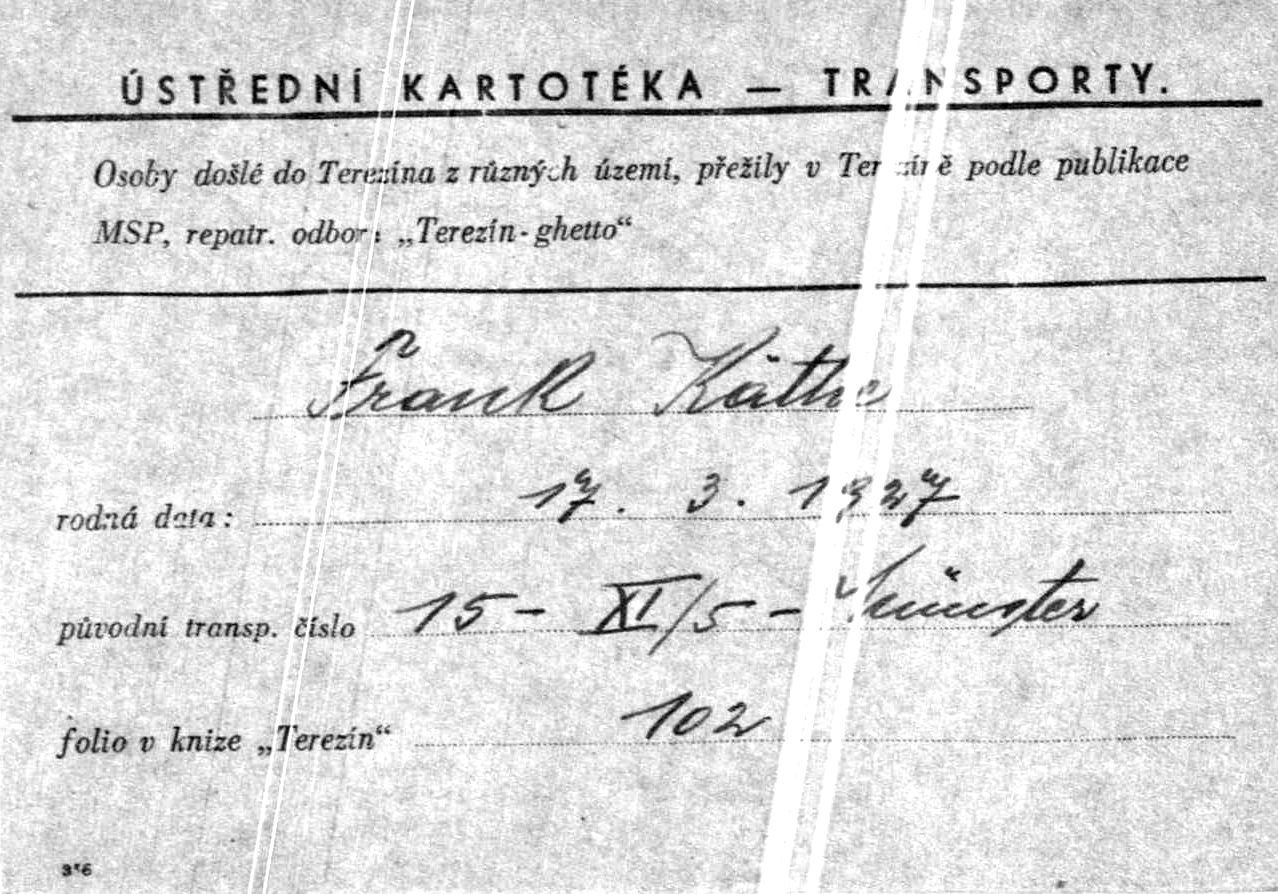

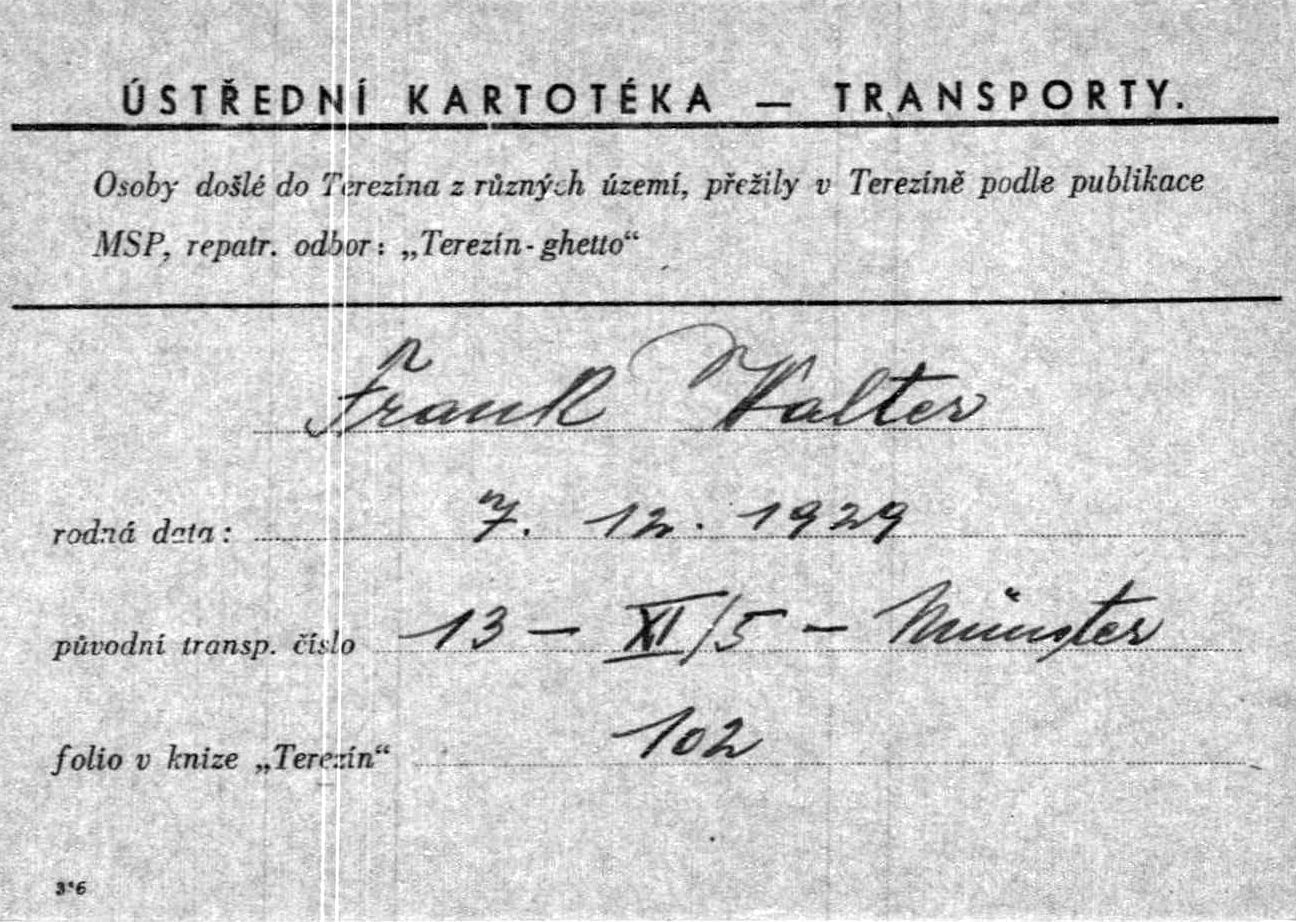

Paul, gen. Alfred Frank (*15.01.1899) war wie sein Vater Viehhändler. 1920 heiratete er Sofie Obenhaus (*20.05.1895) aus Wagenfeld. Sie hatten sieben Kinder: Elfriede (*1922), Siegfried (*1924), Luise (*1926), Käthe (*1927), Adele (*1928) und Walter (*1929). Die jüngste Tochter Rosa starb 1932 im Säuglingsalter. Alfred Frank meldete 1924 einen eigenen Viehhandel in Rahden an. 1935 wurde ihm der Gewerbeschein entzogen. Schon vor der Pogromnacht im November 1938 zog Alfred Frank ohne seine Familie nach Herford. Ab 1940 verpflichtete ihn die Gestapo zur Zwangsarbeit. Mit zwei Töchtern und dem Sohn Walter wurde er im September 1944 verhaftet und in ein Arbeitslager gebracht. Am 12. Februar 1945 erfolgte die Deportation von Alfred und seinen Kindern Elfriede, Käthe, Adele und Walter nach Theresienstadt. Nach der Befreiung des Lagers durch die sowjetische Armee im Mai 1945 kam die Familie nach Herford zurück. Nach langen Verhandlungen um sein Eigentum zog Alfred Frank 1957 mit seiner Frau nach Rahden in sein ehemaliges Wohnhaus. Alfred Frank starb 1964 in Hann. Ströhen, dort lebte sein Sohn Walter.

Alfred als Soldat (1917 Münster Pferdelazarett)

Sofie Obenhaus

Sofie Frank, geb. Obenhaus, (*20.05.1895) konvertierte bei der Heirat mit Alfred zum jüdischen Glauben. Sie führte ein großes Haus mit sechs Kindern und versorgte auch den bei ihnen lebenden Schwiegervater Julius. Sie arbeitete im Viehhandelsgeschäft ihres Mannes mit und führte es ab 1935 allein weiter, bis auch ihr 1938 das Gewerbe verboten wurde. Als Alfred 1938 nach Herford zog, blieb Sofie Frank mit ihrem Schwiegervater in Rahden. Die vier noch schulpflichtigen Kinder waren zwangsweise im Jüdischen Waisenhaus in Paderborn untergebracht. Nach dem Zwangsverkauf ihres Hauses zog sie im Februar 1941 nach Herford. Als Einzige der Familie wurde Sofie nicht deportiert. Erst 1957 kehrte sie mit ihrem Ehemann Alfred nach Rahden zurück. Sofie Frank starb 1966 in Hann. Ströhen.

Alfred Frank 1950 er Jahre

Sofie Frank– Bild aus Gewerbekarte

Transportkarte nach Theresienstadt Februar 1945

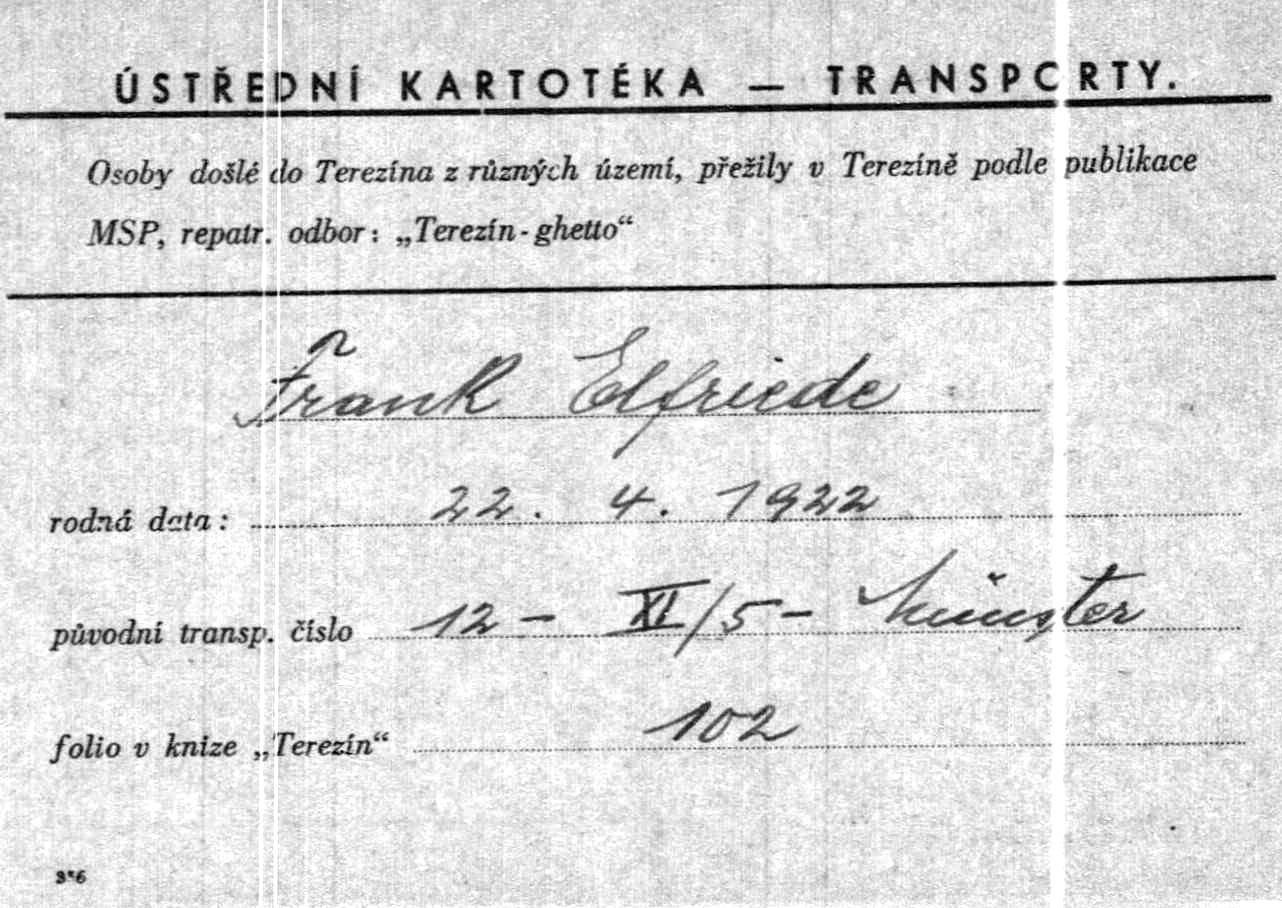

Elfriede Frank (*22.04.1922), die älteste Tochter von Alfred und Sofie, war ab 1937 als Hausmädchen in verschiedenen Haushalten in Herford und Bremen tätig. Ab 1943 musste sie Zwangsarbeit leisten. Am 19. September 1944 verhaftete und verschleppte die Gestapo Elfriede, ihren Vater und die jüngeren Geschwister. Elfriede kam in das Frauenlager Elben bei Kassel. Am 12. Februar 1945 wurde sie nach Theresienstadt deportiert. Nach der Befreiung des Lagers kehrte Elfriede im Juni 1945 nach Herford zurück. 1952 heiratete sie Herbert Heinemann aus Herford. Die Ehe blieb kinderlos. Elfriede Frank starb 2007 in Bottrop.

Transportkarte nach Theresienstadt Februar 1945

Elfriede 2006 in Bottrop

Elfriede Frank 1943

Elfriede Frank und Herbert Heinemann, Hochzeit 1952

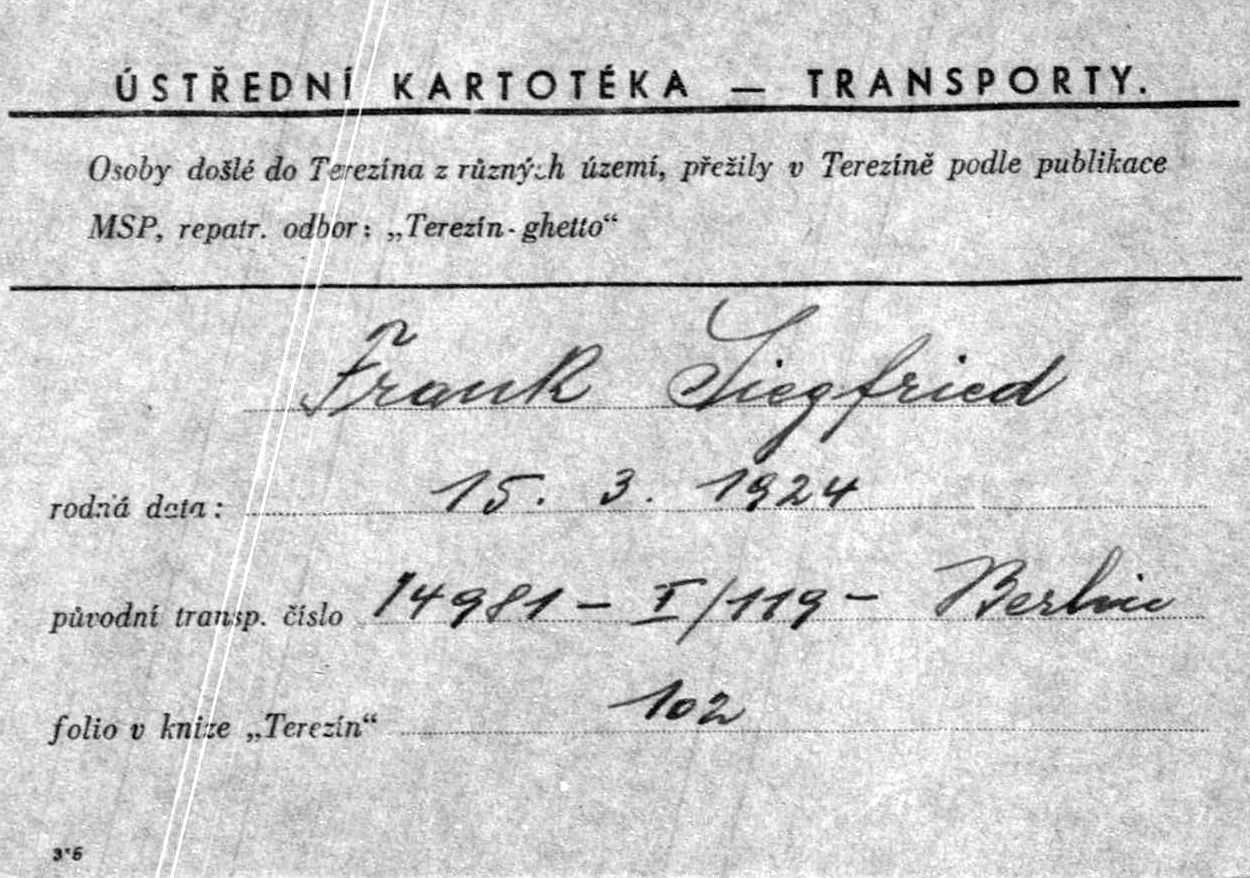

Siegfried Frank (*15.03.1924) besuchte ab 1938 die Jüdische Bezirksschule in Bad Nauheim. 1939 begann er eine Ausbildung in der Tischlerlehrwerkstatt der Jüdischen Gemeinde in Hamburg, die u.a. der Vorbereitung auf eine Auswanderung dienen sollte. Von dort verpflichtete man ihn zu mehreren Ernteeinsätzen im Oderbruch. 1940 wurde Siegfried Frank verhaftet und war bis zu seiner Verschleppung im November 1944 nach Theresienstadt in verschiedenen Arbeitslagern und Gefängnissen der Gestapo. Im Juni 1945 kehrte er nach Herford zurück. Er erlernte den Viehhandel bei seinem Vater. 1960 zog er nach Rahden und gründete hier eine Familie. In Fabbenstedt führte er mit seiner Frau Ingrid eine Gaststätte. Später zog das Ehepaar mit seiner Tochter in den Bremer Raum. Siegfried Frank starb 1981 in Syke.

Transportkarte nach Theresienstadt Siegfried Frank

Siegfried Frank 1936

Siegfried Frank 1945, evtl.

Schillerbrücke Herford

Luise Frank um 1938, wahrscheinlich im Jüdischen Waisenhaus Paderborn

Luise Frank (*04.01.1926) war das Sorgenkind der Familie. Sie litt an einer Gehbehinderung und an der Schilddrüsenkrankheit Morbus Basedow. Sie lebte schon sehr früh im Jüdischen Waisenhaus in Paderborn, denn ab 1938 war ein Schulbesuch an öffentlichen Schulen für jüdische Kinder nicht mehr erlaubt. Luise starb mit 17 Jahren an den Folgen ihrer Krankheit, da eine medizinische Versorgung, u.a. bedingt durch den Hausarrest, für die Familie nicht möglich war.

Käthe Frank und ihr späterer Ehemann Bill McGuire (1945)

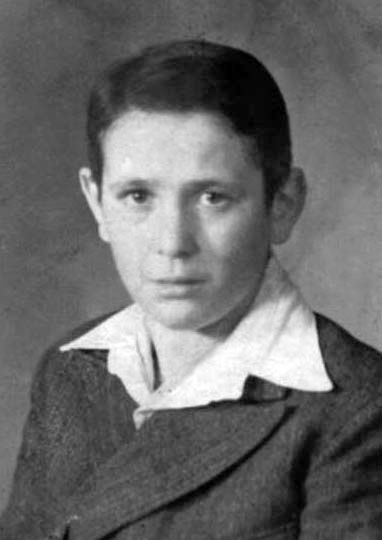

Käthe Frank (*07.03.1927) hatte ein ähnliches Schicksal wie ihre Schwester Elfriede. Nachdem auch sie mehrere Jahre im Jüdischen Waisenhaus untergebracht war, folgten Zwangsarbeit und Deportation in die Lager Elben und Theresienstadt. Drei Jahre nach der Befreiung heiratete sie den Engländer William McGuire. Die Familie lebte mit fünf Kindern in Großbritannien. Käthe Frank starb 2006 in Doncaster, GB.

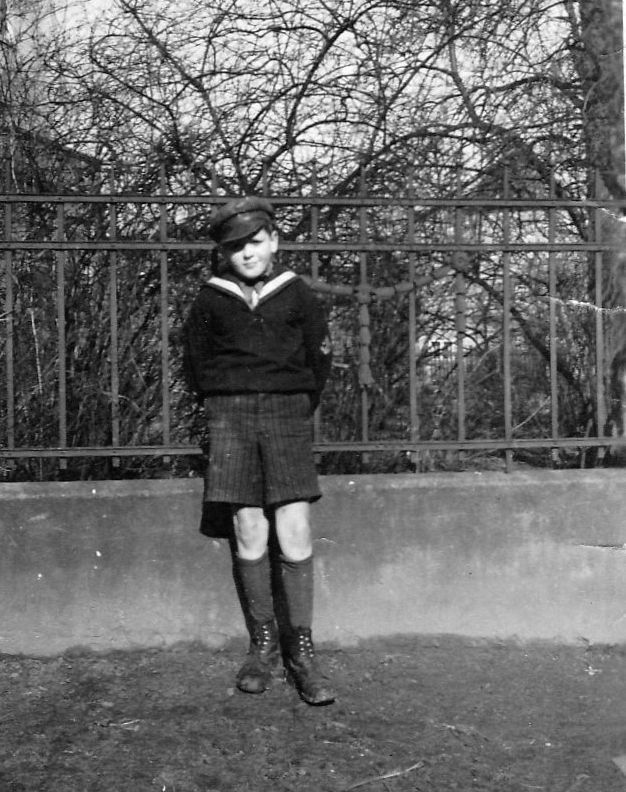

Walter Frank (*07.12.1929), das jüngste Familienmitglied, lebte wie seine Schwestern seit 1938 im Jüdischen Waisenhaus in Paderborn. Bereits im Alter von 13 Jahren leistete er Zwangsarbeit in einer Möbelfabrik. Im Februar 1945 wurde auch er in das Lager Theresienstadt deportiert. Er kehrte mit seiner Familie im Juni 1945 nach Herford zurück. Walter Frank arbeitete als Viehhändler bei seinem Vater. Er heiratete 1960 und führte mit seiner Frau Gisela die Gaststätte Spreen in Hann.-Ströhen. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Walter Frank starb 2007.

Walter Frank vor Nachbarhaus von Sattler Werner in Rahden 1936/37

Walter in Herford 1943

Walter vor Luises Grab 1943